当院での歯周病治療

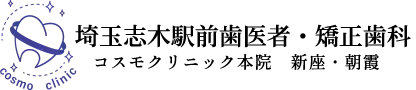

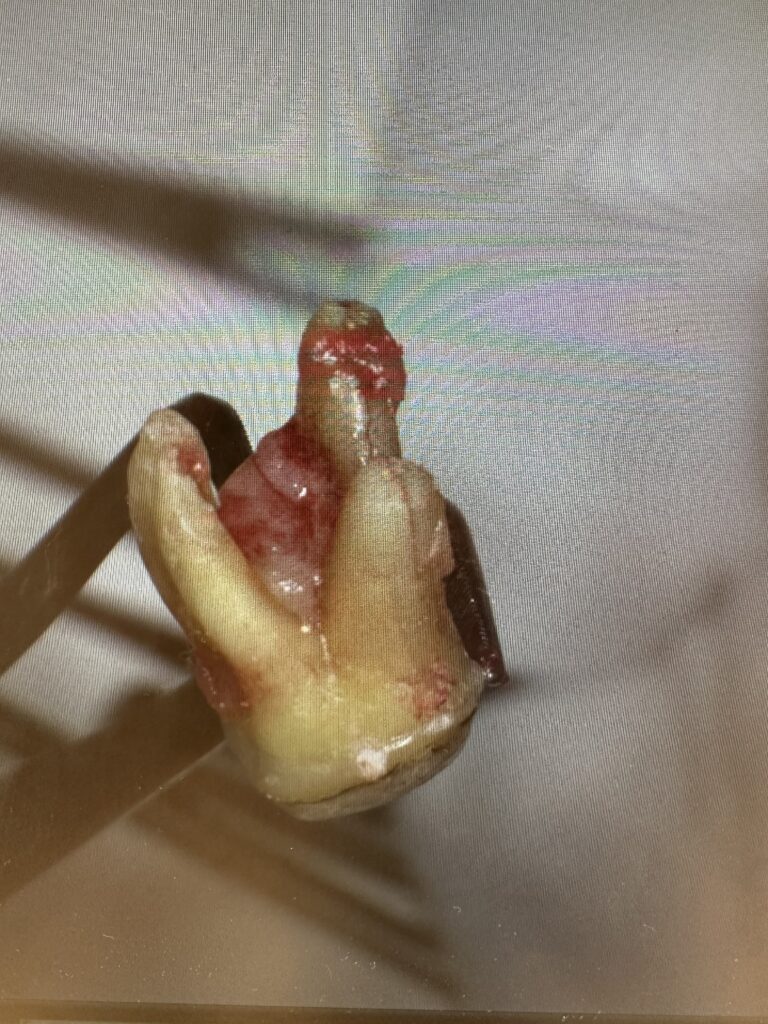

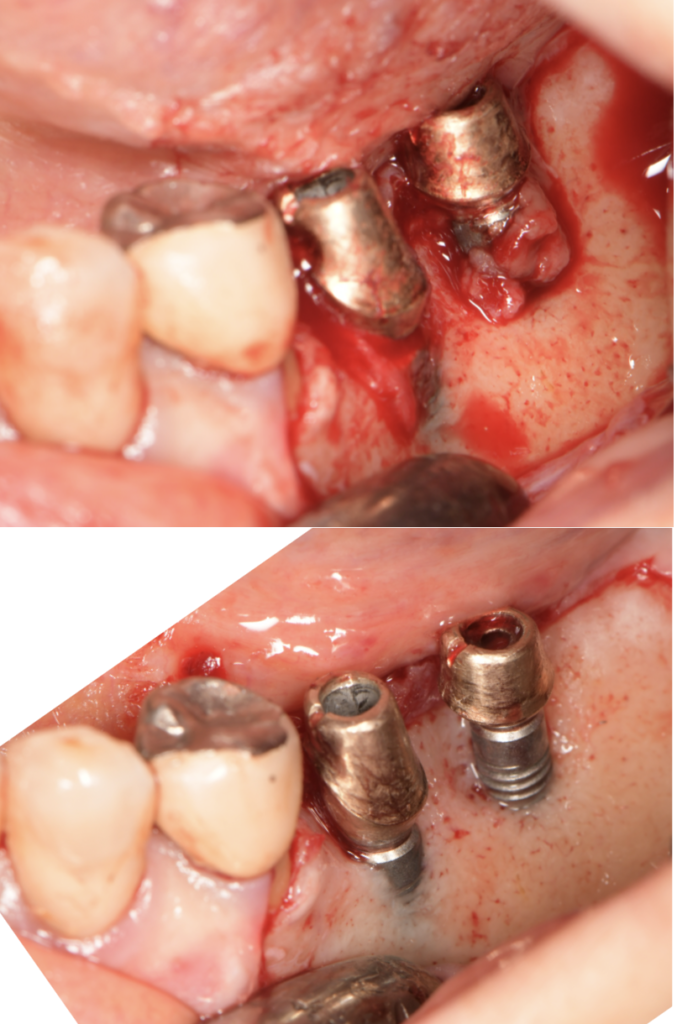

今回は当院での歯周病治療についてです。 日本では、15歳以上の約半数が歯周病を患っており、特に中高年層に多く、近年は若年層にも広がりつつある“国民病”です。 まず、歯周病治療におけるSRP(スケーリング・ルートプレーニング)という方法から説明します。 SRPとは、歯周病の基本治療の一つで、歯の表面や歯周ポケット内部に付着した歯石やプラーク(歯垢)、炎症性の組織(悪いお肉)を除去する処置です。 目的と効果 ・歯周ポケット内の感染源を除去 ・歯茎の炎症を抑えて、腫れ・出血を改善 ・ポケットを浅くする(歯茎が引き締まる) ・進行を抑えることで、将来的な歯の喪失を防ぐ 処置の流れ 1.検査(ポケットの深さ、歯石の量など) 2.麻酔(必要に応じて) 3.SRP(ブロックに分けて行う) 4.再評価(治療後、歯茎の改善をチェック) SRP後の注意点 ・治療後、一時的に知覚過敏を感じることがある ・出血や腫れが一時的にある場合も ・歯茎が硬くなり引き締まることで、歯が長く見えるようになることもある ↓ この症例は、40代男性の歯周病治療を行ったものです。期間は約3ヶ月です。 初診時から歯茎の上と中に歯石が沈着しており、全体的に出血が多かったので、その旨を患者さんにご説明し、歯周病治療を了承していただき行うことになりました。また、この方は喫煙者なので非喫煙者よりも歯周病リスクが高く、重症化しやすい傾向にあります。 最初に、歯周病検査として精密な歯茎の検査を行い、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の境目に専用の器具を入れ深さを測っていきます。その時に出血の有無も確認し記録していきます。それがこちらです。 ↓ 歯周病治療を行う前は歯周ポケットが3~7mmで出血率は80%でした。 歯周病治療を行った後は歯周ポケットが2~7mmで出血率が21%にまで下がりました。 6.7mmある場所は歯周病治療したからと言って2.3mmに戻ることはなかなかありませんが、出血の有無により炎症が治まったかどうかを見ていきます。 この方は、まだ6.7mmある場所がありますが出血が見られなかった為、歯茎の炎症は治まってきていると言えます。とはいえ、歯周ポケットが深いことには変わりないので患者さん自身でのセルフケアを頑張っていただかないと歯茎の炎症は再発してしまいます。 SRPと呼ばれる歯周病治療を行っても歯周ポケットの深さが改善しなかったり、出血量も変わらないのであれば次の段階として、外科的治療が必要になる場合があります。 外科的治療とは、歯茎を切開し汚れが着いている場所の視野を明確にしさらに深いところのお掃除をしていくという治療です。この方はSRP後も歯周ポケットが深かった為外科的治療のお話もさせていただきましたが、少し様子を見たいとのことでしたのでセルフケアを頑張っていただきます。 SRPを行った際の注意事項として、歯茎が硬く引き締まる為歯茎が下がる、歯が長くなったように感じることがあります。また、歯の根っこの方を触るので一時的に知覚過敏が起こることがあります。 もし、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。 安達 優匡

2025.06.26